太陽光発電レポート

太陽光発電レポート

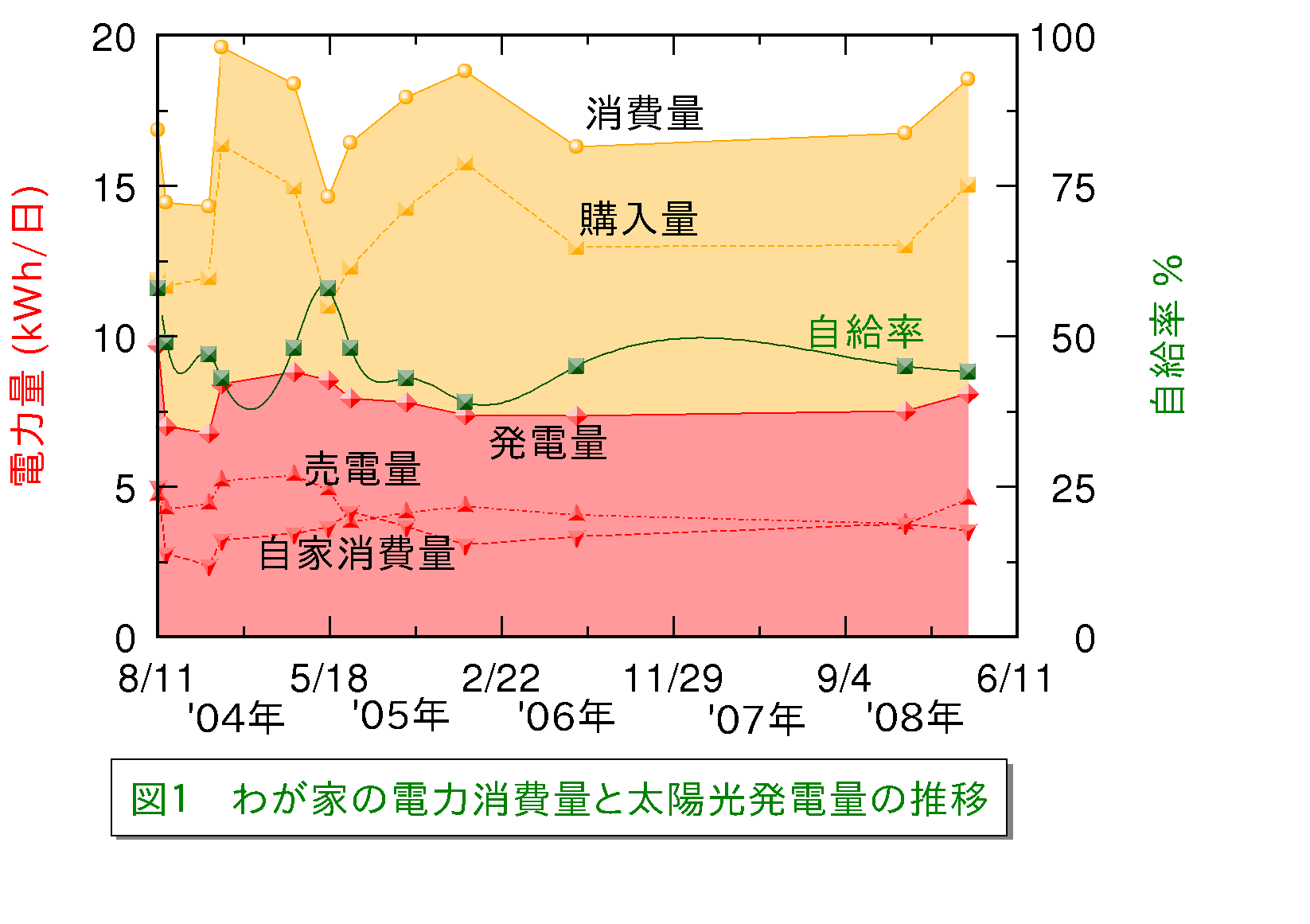

発電量は、冬が良く晴れる関東であることと、屋根の勾配が大きく太陽高度が低くても南中入射角が直角に近いこと、雪が滑り落ち易い(写真)ことなどにより、年間を通じておおよそ一定です。既に4年経過していますが、今のところ発電量の低下は見られません。パネルの劣化がなければこの程度の発電量が今後も期待できると思います。自給率(発電量/消費量)は50%弱で推移しています。

導入したからといって電力自給生活が実現するほどつつましい生活はしていないということです。消費量を少しずつ減らす努力も大事ですね。

発電量は、冬が良く晴れる関東であることと、屋根の勾配が大きく太陽高度が低くても南中入射角が直角に近いこと、雪が滑り落ち易い(写真)ことなどにより、年間を通じておおよそ一定です。既に4年経過していますが、今のところ発電量の低下は見られません。パネルの劣化がなければこの程度の発電量が今後も期待できると思います。自給率(発電量/消費量)は50%弱で推移しています。

導入したからといって電力自給生活が実現するほどつつましい生活はしていないということです。消費量を少しずつ減らす努力も大事ですね。

| 導入費 |

2,341,500円 |

| 国からの補助金 |

- 135,000円 |

| つくば市からの補助金 |

-

180,000円 |

| 実質個人負担 |

2,026,500円 |

パネル自体は半永久的とのことですが、約30万円するパワーコンディショナー(変換器)の保証期間は10年ですから、少なくとも30年の間に1回は交換が必要でしょう。つまり、この3kWシステムの場合、金利負担を除いたとしても約230万円かかります。一方、売電により、現在、平均して月に3,100円ほど回収できています。加えて、購入単価から自家消費分の費用を計算するとおよそ2,500円節約できています。合計で毎月5,600円の生産をしていることになるので、これで元をとるのにかかる年数はおよそ34年となります。実際には金利負担(それ自体は現金購入できたとしてもその分住宅ローンを多く借りることになります)もかかっているので、40年以上かかることになります。建物自体が40年ももつかどうかあやしいですので、結局、現在の電力価格が維持される限り、元はとれないことになります。かといって大損というほどではなく、まあ、たぶん50万円くらい明るい未来のためにカンパしたということになるのだろうと思っています。税金からの補助金の支出の根拠も、「みんなのためになることに個人のお金を出している(元がとれない)」という点にあるのだと思います。現時点では補助金を受けたとしても元がとれない(可能性が高い)のですから、国が補助金を廃止したのは不公正で、なおかつ子孫や京都議定書の国際公約に対し、無責任と言わざるを得ません。

とはいえ、別にそのような未来を期待しているわけではないのですが、この先石油価格の高騰が続くか、気候変動が激しくなって高率炭素税導入への国民的合意が高まり、かつ原子力発電所新設への国民的合意がなされなければ(僕も合意していません)、電力価格が現在の倍くらいに上昇することはありえないことではないので、そうなるともっと早く元がとれることになります。

関連リンク:太陽電池生産トップ陥落 日本、国内市場低迷などで 昨年(東京新聞08/3/29)