世界的な食料価格高騰を抑える方策の一つは、飼料生産に振り向けている農地で人間向けの作物を生産することである。畜産や酪農は本来、人間が食べられない作物残渣や絞り粕や半乾燥地の牧草を与えて肉や卵や乳に変換してもらう営みであり、貴重な農地を飼料作物の生産に振り向けるのはもったいないことである。動物性蛋白質の生産を減らした場合、蛋白質が不足するのではないかと懸念されるかもしれない。しかし、蛋白質は穀類や豆類から十分な量が安く摂取できる。

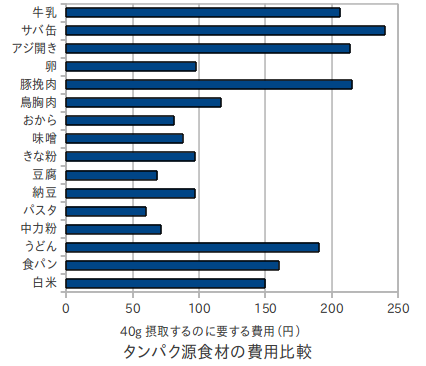

右の図は蛋白質40g(一日の所要量のおよそ2/3)を摂取するのに要する費用を比較したものである1。

大豆加工食品とパスタと小麦粉の安さが際立っている。パスタや小麦粉が最も安価なタンパク源であることはあまり知られていないだろう。

パスタに限らず、炭水化物食品と位置づけられている白米やパンやうどんも、魚や一般の肉より若干安く摂取できる。「ご飯に納豆に豆腐の味噌汁」は、60円程度で1日の蛋白質の1/3を充足させる。多くの日本人にとって、毎日でも食べられる最強の組み合わせだろう。

動物性蛋白質では、卵と鳥胸肉が大豆加工食品に匹敵する安さであるが、卵はコレステロール抑制のため一日に3個(19g)が限度で、また、胸肉はそれほど食べられるものではない。魚や一般の肉の蛋白質単価は大豆加工食品の倍以上である。

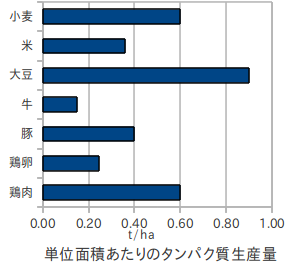

飼料摂取量あたりの肉生産量が最も高いブロイラーと比較しても、大豆はブロイラーの2/3の面積で蛋白質を生産できる2。

長期的には、穀物による家畜飼養を減らし、大豆をはじめとする植物性蛋白質の安価で安定した供給を図るべきだろう。

- 特売や賞味期限切れではなくディスカウントスーパーで日常的に購入できる価格とした。調査時点は2011年2月下旬で、各社が輸入価格高騰を受け値上げをする前である。

- 飼料要求率=飼料摂取量/増体量=2

飼料および穀類の単収=6t/ha

大豆の単収=2.5t/haとして計算

|

|