「科学研究のベンチマーキング2023」P59より抜粋

研究予算配分における「選択と集中」からの転換を

|

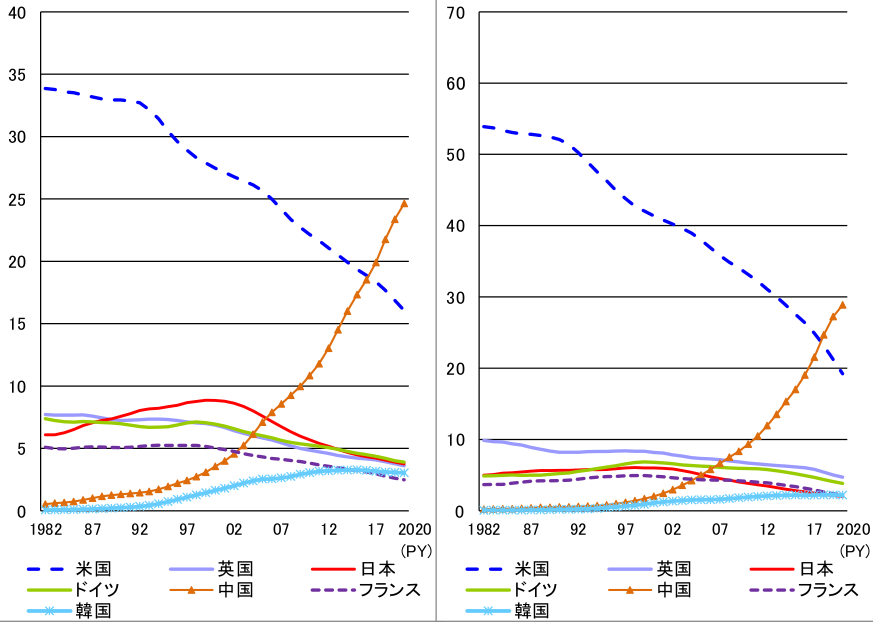

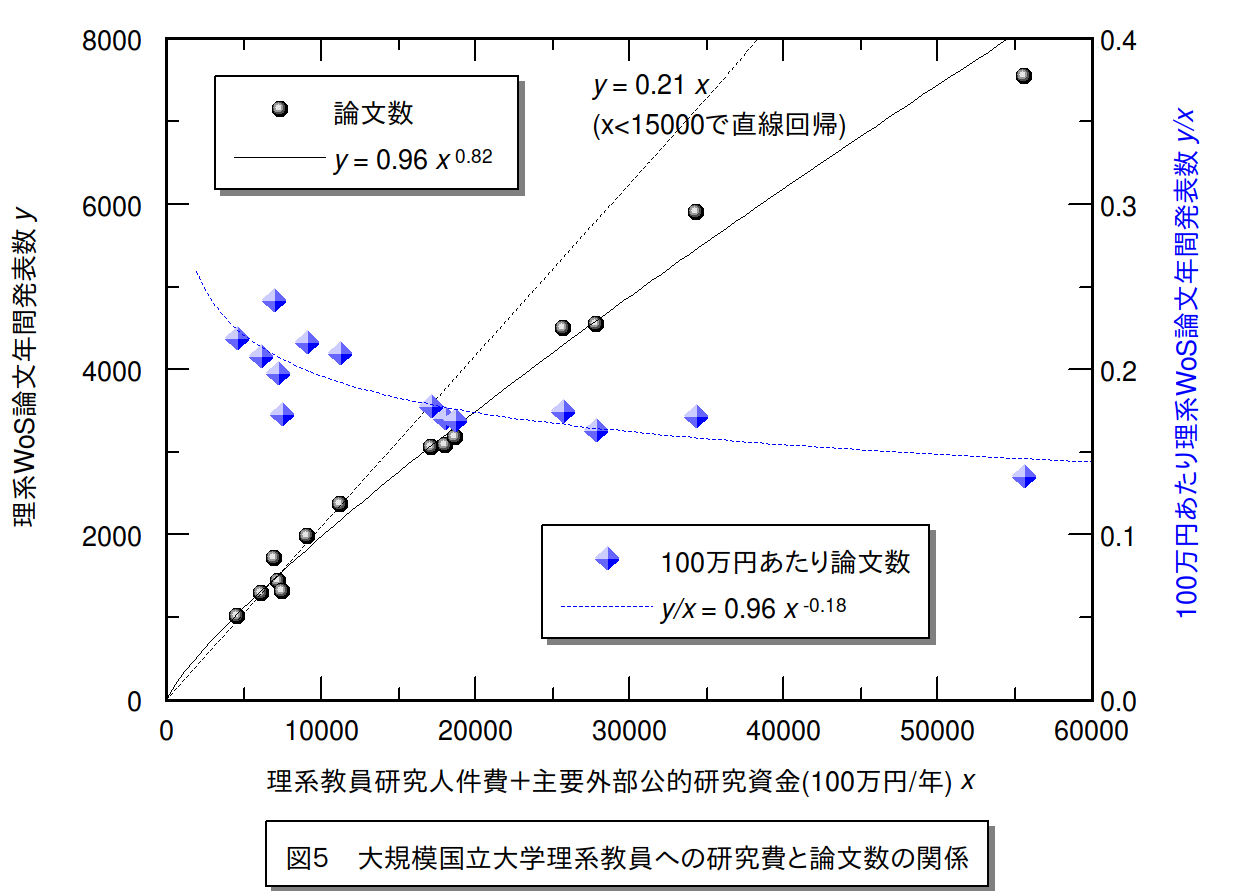

| 図1 (左)論文数シェアの推移 (右)Top10%補正論文数シェアの推移 「科学研究のベンチマーキング2023」P59より抜粋 |

|

|

|

|

|

| 要約 |

|---|

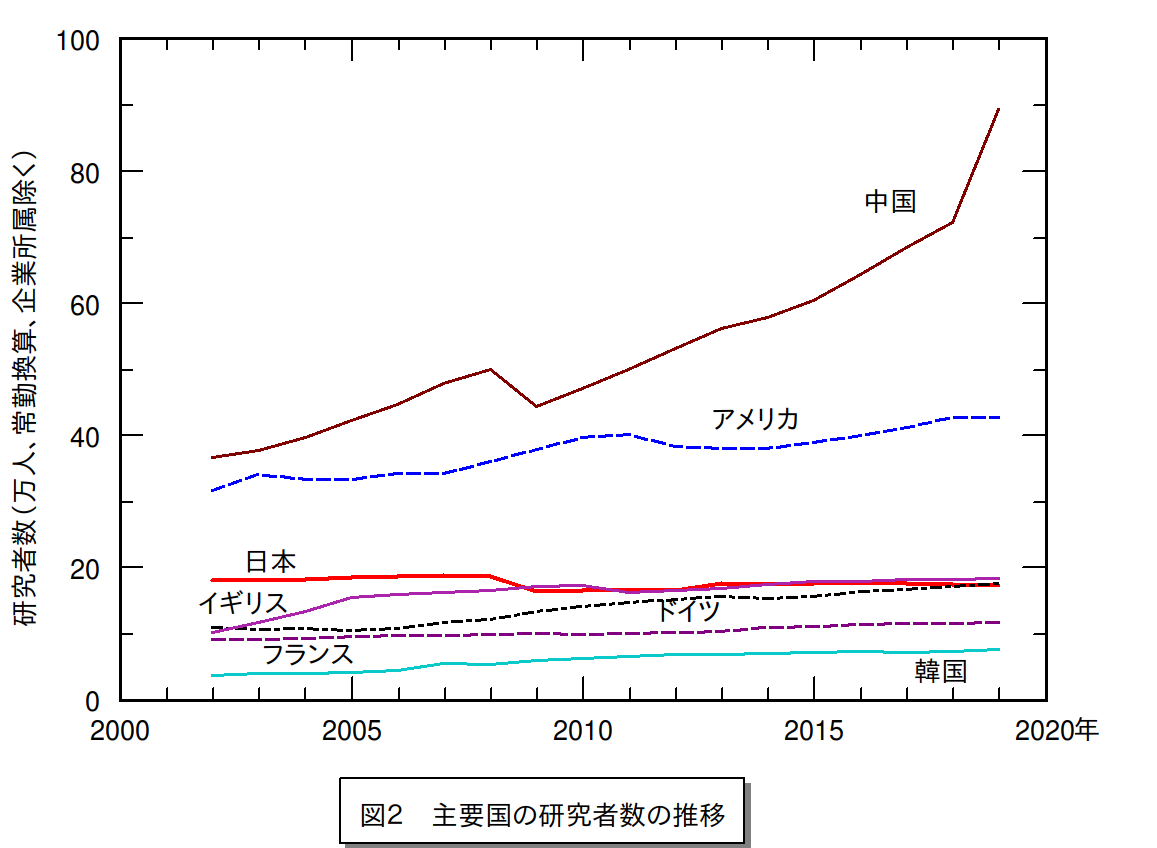

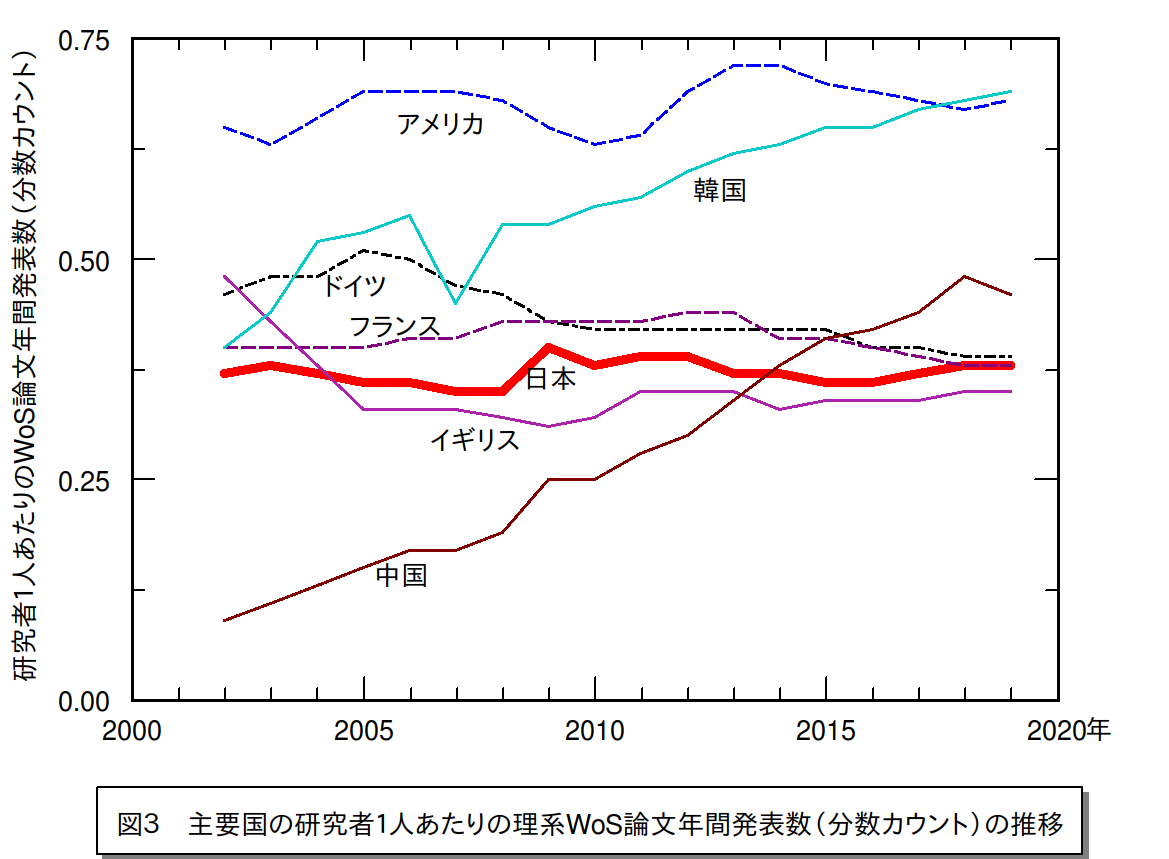

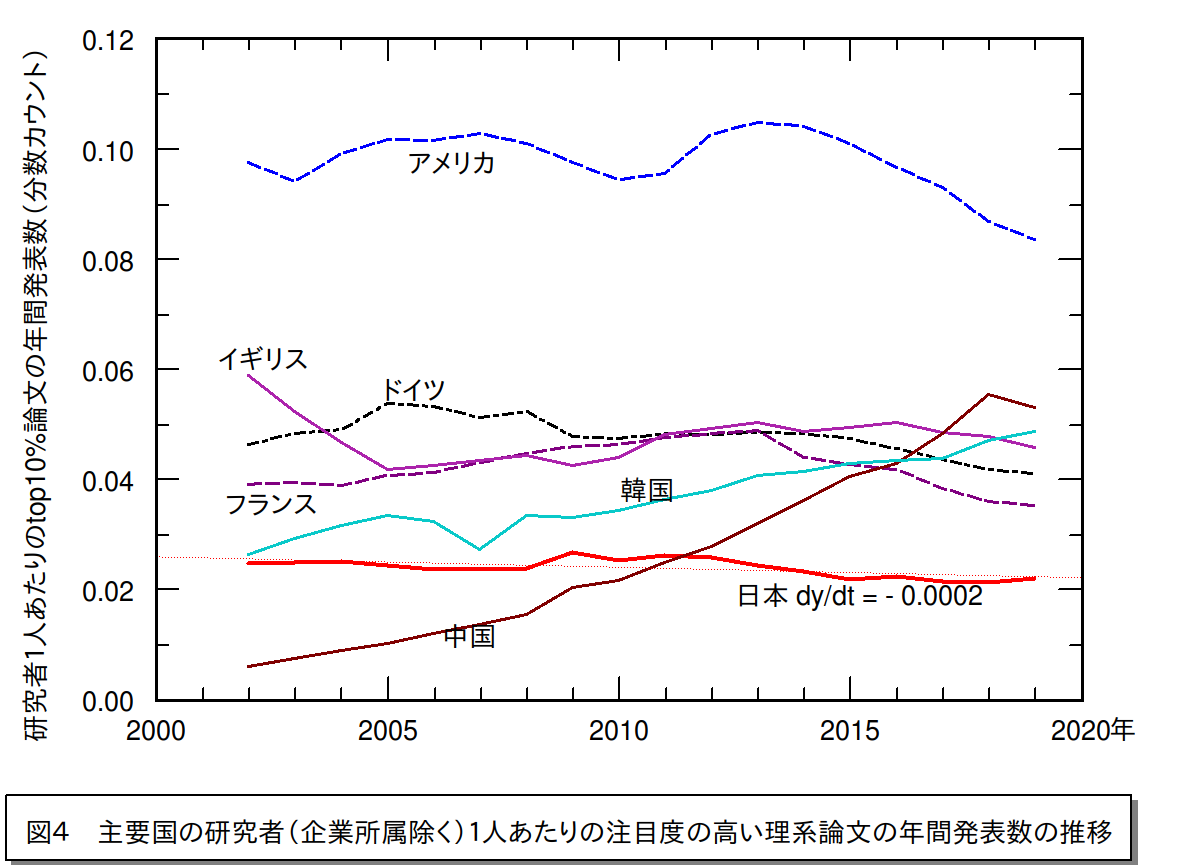

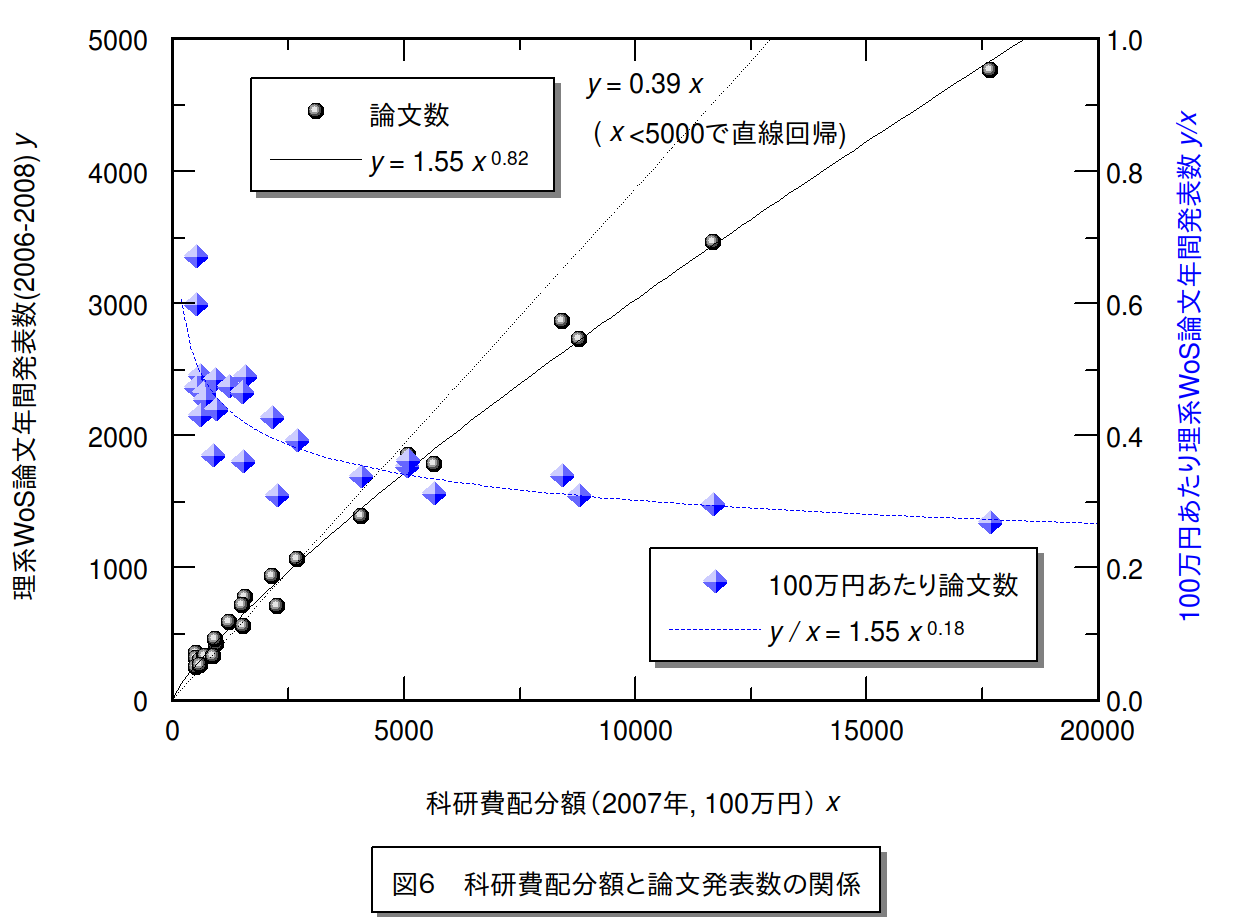

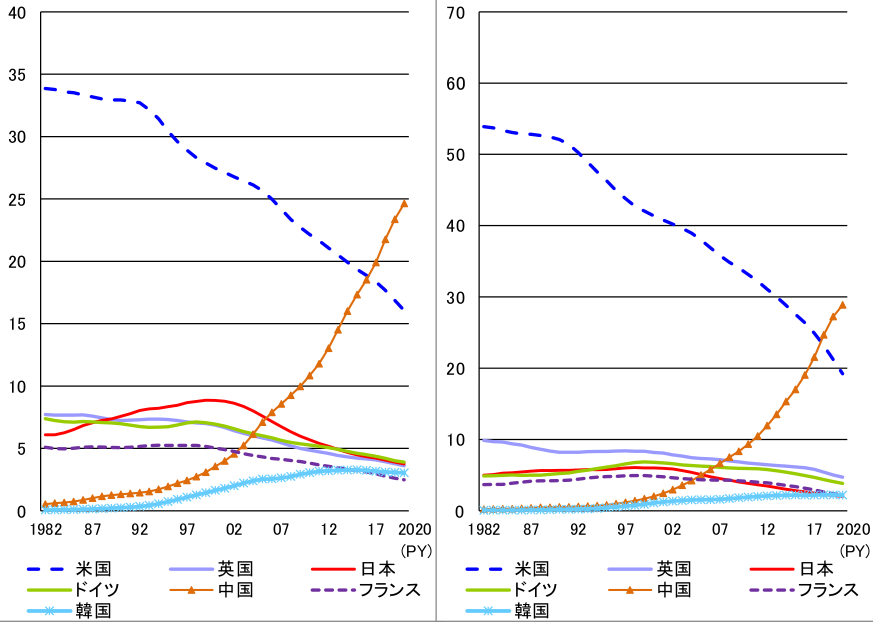

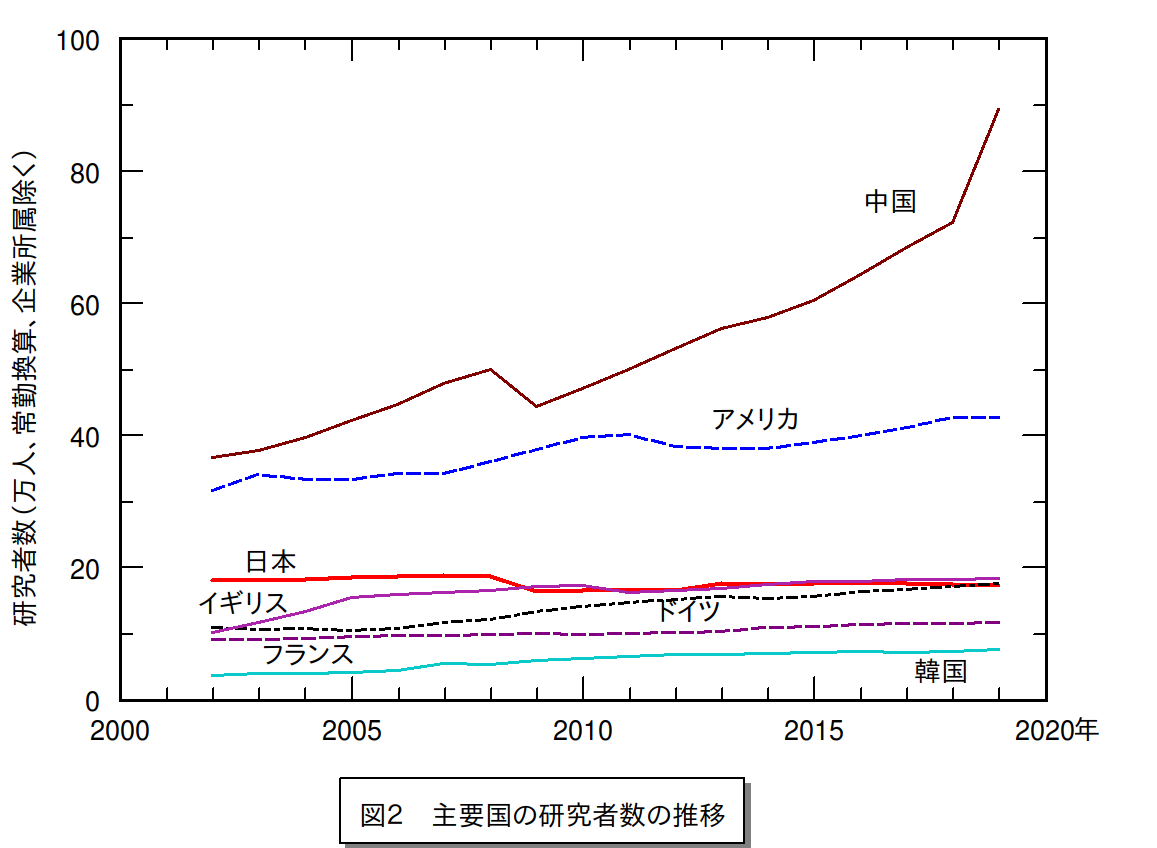

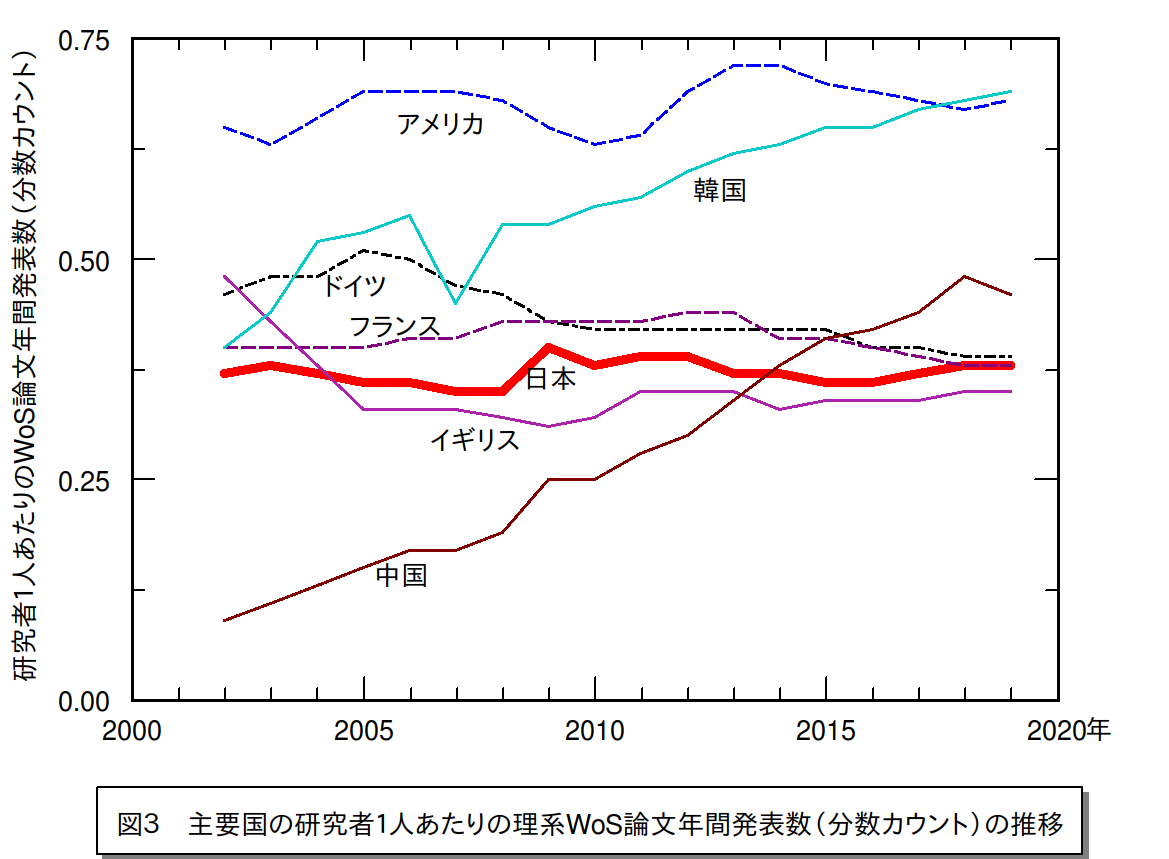

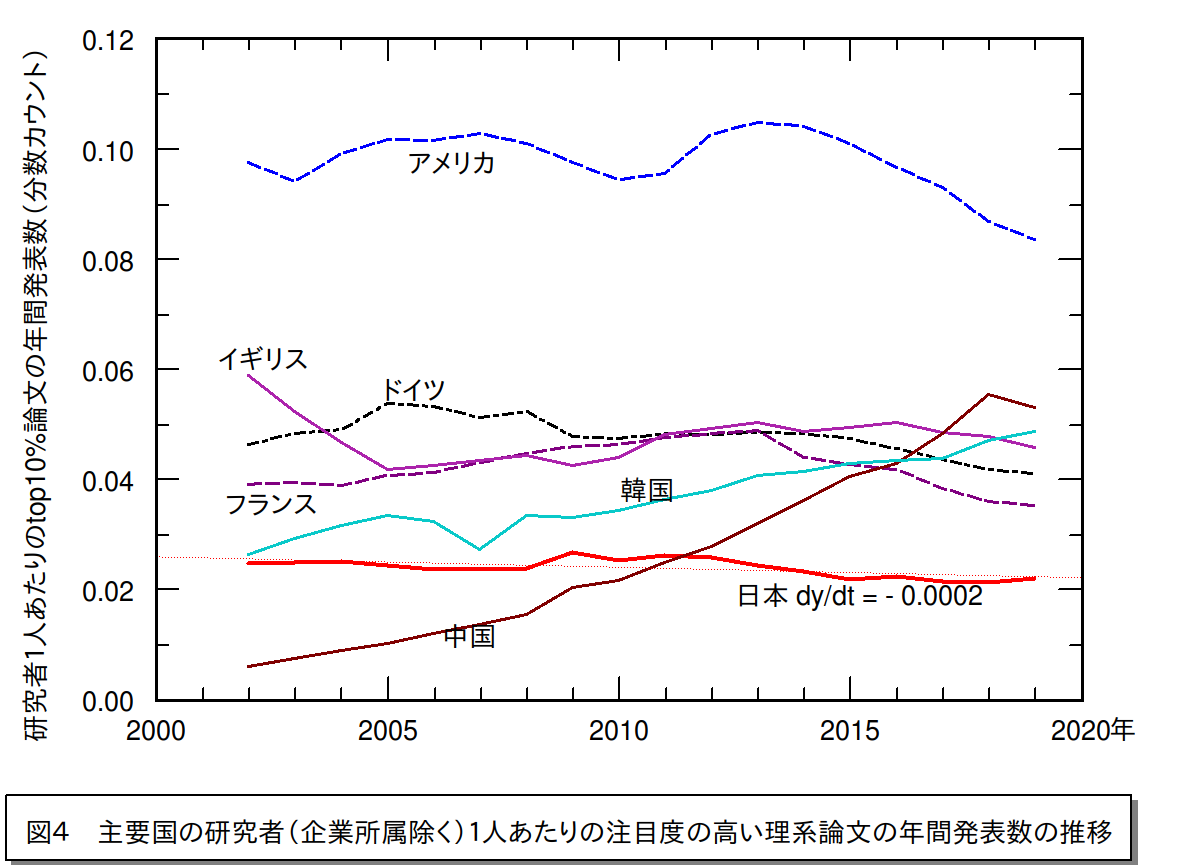

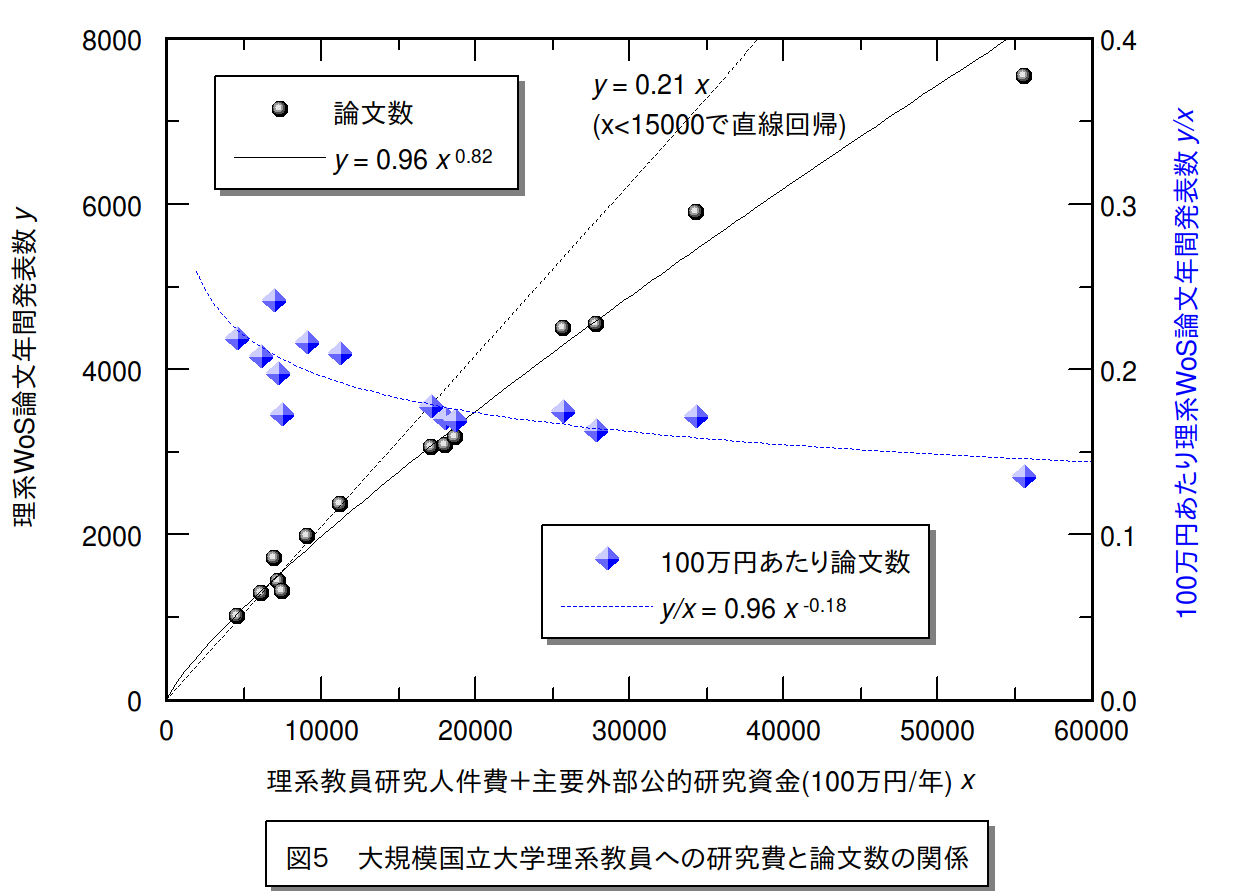

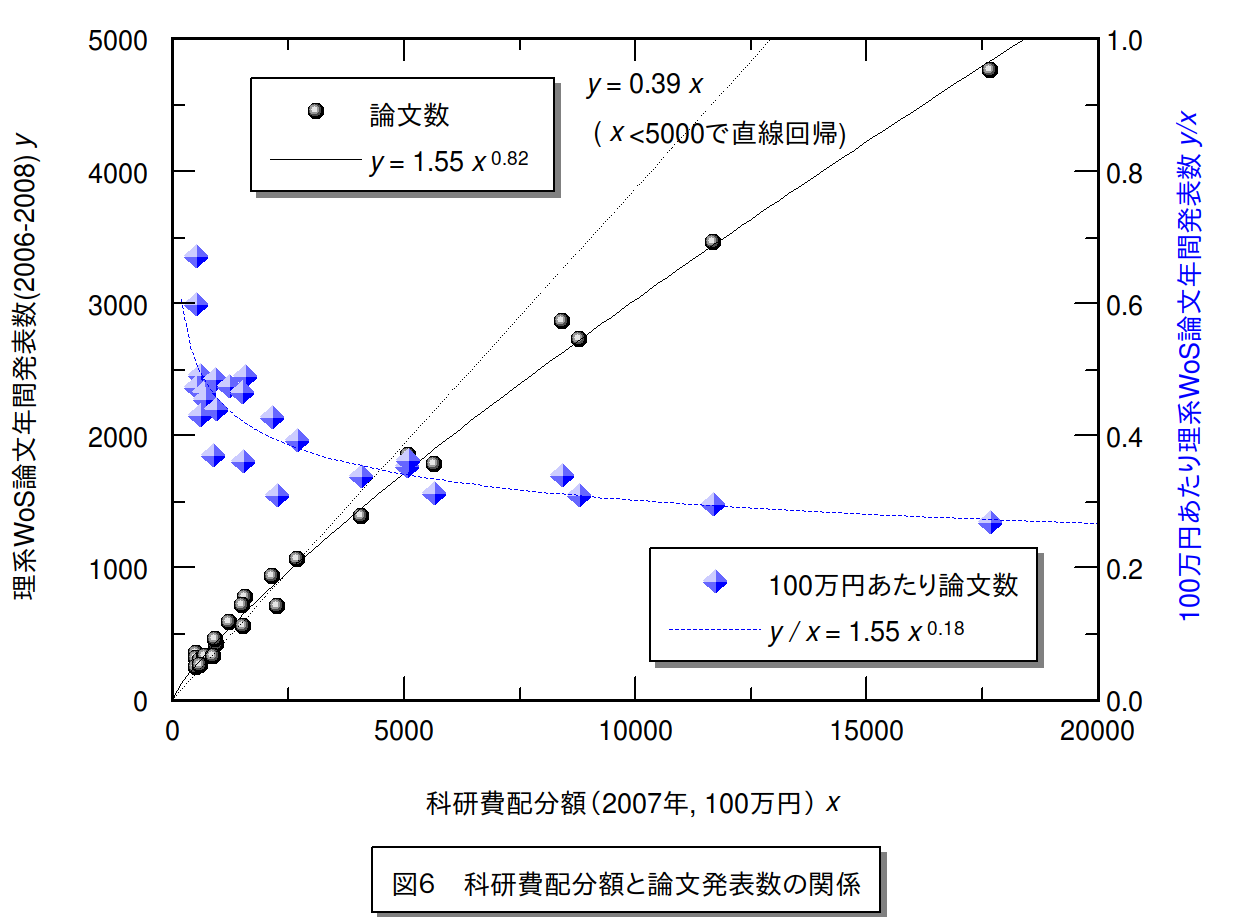

| 日本の論文シェアの低下は、個々の研究者の年間論文発表数が低下したためではなく、研究者(および研究時間)を諸外国ほど増やせていないためである。研究費と論文数の間にも収穫逓減則が成立している。若手研究者を増やすとともに、大型競争的資金を減らす代わりに運営費交付金の増額等を通じてより平等に研究費を配分することで、大きな追加的財政支出なしに論文数を増やすことが期待できる。 |