[an error occurred while processing this directive]

バイパスから自転車を締め出さないで

|

| 福部砂丘トンネル西側出口 |

|

| 駟馳山峠の西側 |

|

駟馳山峠の東側

狭いものの自転車走行は禁止されていない |

|

| 覚寺トンネルから西に抜けるとすぐに脇の狭い通路を下ることを強いられ、せっかく登って貯めた20m分の位置エネルギーを無駄にせざるを得ない。 |

駟馳山バイパスの建設が進んでいる。国道9号線の難所である駟馳山峠を越えずに済む便利な道路であるが、自転車は走行禁止で、これまで通り峠を越えよという。これはおかしい。駟馳山峠はアクセルを踏むだけの自動車よりもむしろ自転車にとって辛く危険な峠である。

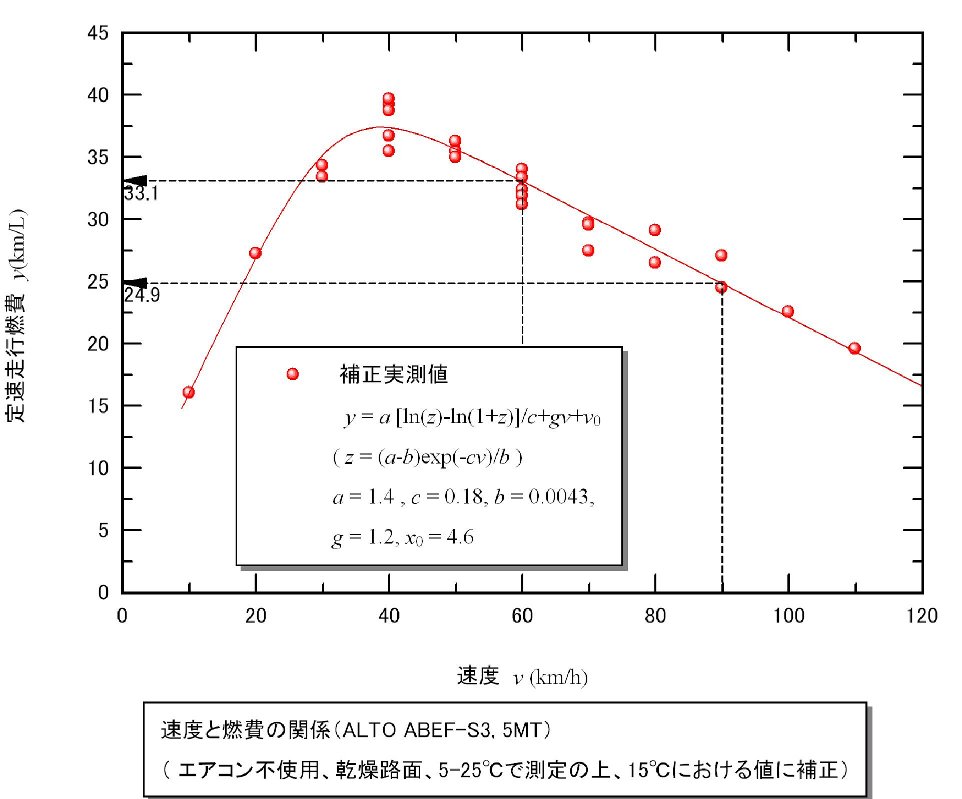

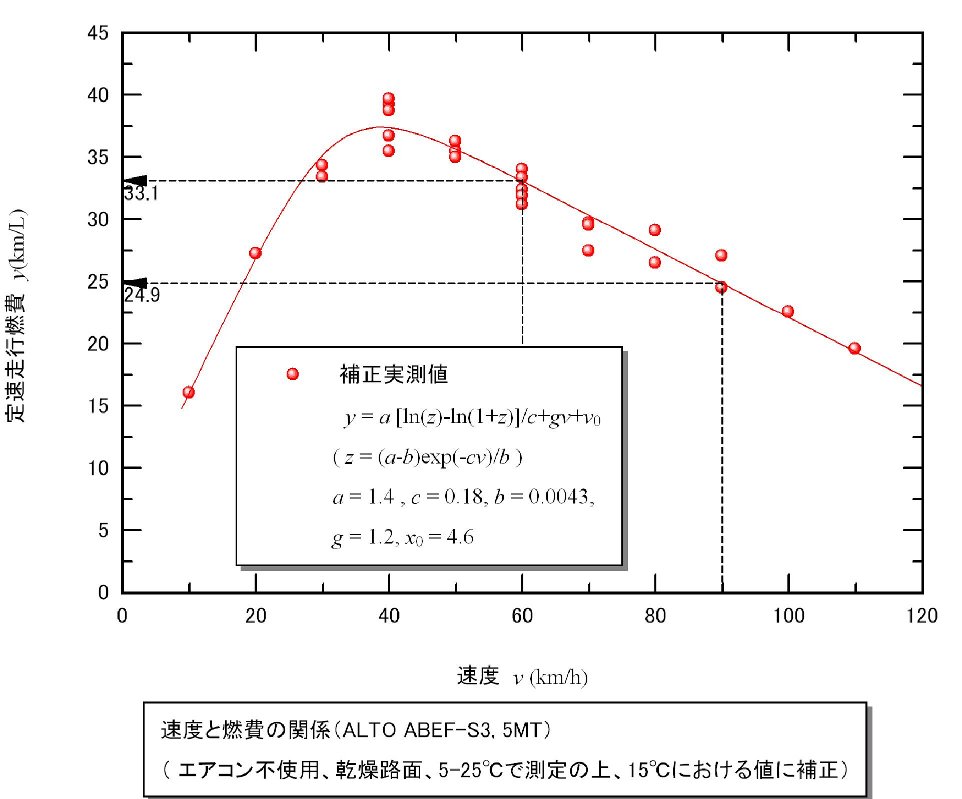

トンネルと橋梁区間の道路幅が9.5mのため十分な路側帯が確保できないことが理由の一つのようであるが、同じ9号線でもすぐ東の福部地区や岩美町内では、路側帯も含め同程度の道路幅の区間で自転車走行は禁止されていない。もう一つの理由が設計時速を80キロとしていることのようであるが、県内でもしばしば1)起こっている対面通行国道での正面衝突事故の際、80キロでは50キロの場合の2.6倍の衝撃となり、致命的である。また、速度制限80キロの道路では実態として90キロとなり、60キロの場合に比べ、燃費が2割程度悪化する2)。気候変動防止のためにも化石燃料消費の節減が急務となっている今日、燃費が悪く危険な高速走行を巨額の税金を投じて推進するのはいかがなものか。80キロ(実態速度90)にしたところで50キロ制限(同60)の場合より2分12秒短縮されるだけである。

バイパスからの自転車の排除は既に鳥取バイパス秋里ー覚寺間などでも見られる。このような、利便性の高いバイパスからの自転車の締め出しは、省エネや低炭素社会づくりに逆行する。

人口減少と燃料価格の高騰により自動車通行量の減少が見込まれる中、トンネルの価値はむしろエコな自転車の走行を容易かつ安全にすることにある。制限速度を50キロとした上で、自転車が通行できる路側帯の確保を強く要望する。

2012年5月28日 藤巻晴行

本文は日本海新聞5月26日付「私の視点」に掲載

国交省と県からの回答へのコメント

5月26日付の拙文「駟馳山バイパスに自転車通行路を」に対し、6月25日付の日本海新聞に国交省と県の担当者の連名でご回答頂いた。県民の理解を得ようとする真摯な姿勢に敬意を表したい。しかし残念ながら、自動車専用道とする理由は十分納得できるものとは言い難い。まず、同バイパスは「鳥取豊岡宮津自動車道」の一部をなす道路で、同道は、鳥取市から宮津市への移動時間を半減させ、ジオパークの見どころを経由し広域観光圏を形成する、とのご説明であるが、観光用であれば既存の道路をゆっくり回ってもらった方が景色を堪能でき、また、店への立ち寄りも期待できる。既に鳥取道、播但連絡道がある現在、アクセスがジオパークへの集客の大きな制限要因となっているとは考えにくい。そもそも、観光振興のためにはこれ以上コンクリートの高架道で美しい景観を損ねるべきではない。

また、県立中央病院への救急搬送については、サイレンを鳴らして緊急走行する救急車を自転車が妨げることは考えにくい。「いのちの道路」と謳われているが、いのちが大切だからこそ危険な対面高速走行を国が促進すべきではないし、同じ公的資金を地域医療の充実に投じた方が効果的だろう。山陽側の主要幹線道路が被災した場合の代替道路としては、その場合にのみ自動車専用とすれば済むことである。

人口が減少し、財政が逼迫し、省エネが急務となっている今日、燃費が悪く危険な高速走行を巨額の税金を投じて推進する意義は乏しい。既に築40年以上の老朽橋が全国に4万ヶ所以上あり、財政的に維持更新が困難となっている。新たな自動車専用道の建設は控え、鉄道と自転車の利用こそ推進すべきである。

1)対面通行国道での正面衝突事故の例

2)速度と燃費の関係の例

-

エコドライブのすすめ(P4の図) (環境優良車普及機構)

- 燃費計を用いて私の軽自動車で測定した結果