[an error occurred while processing this directive]

手作り空気清浄機で新型コロナウィルス退治

2020年12月24日 藤巻晴行

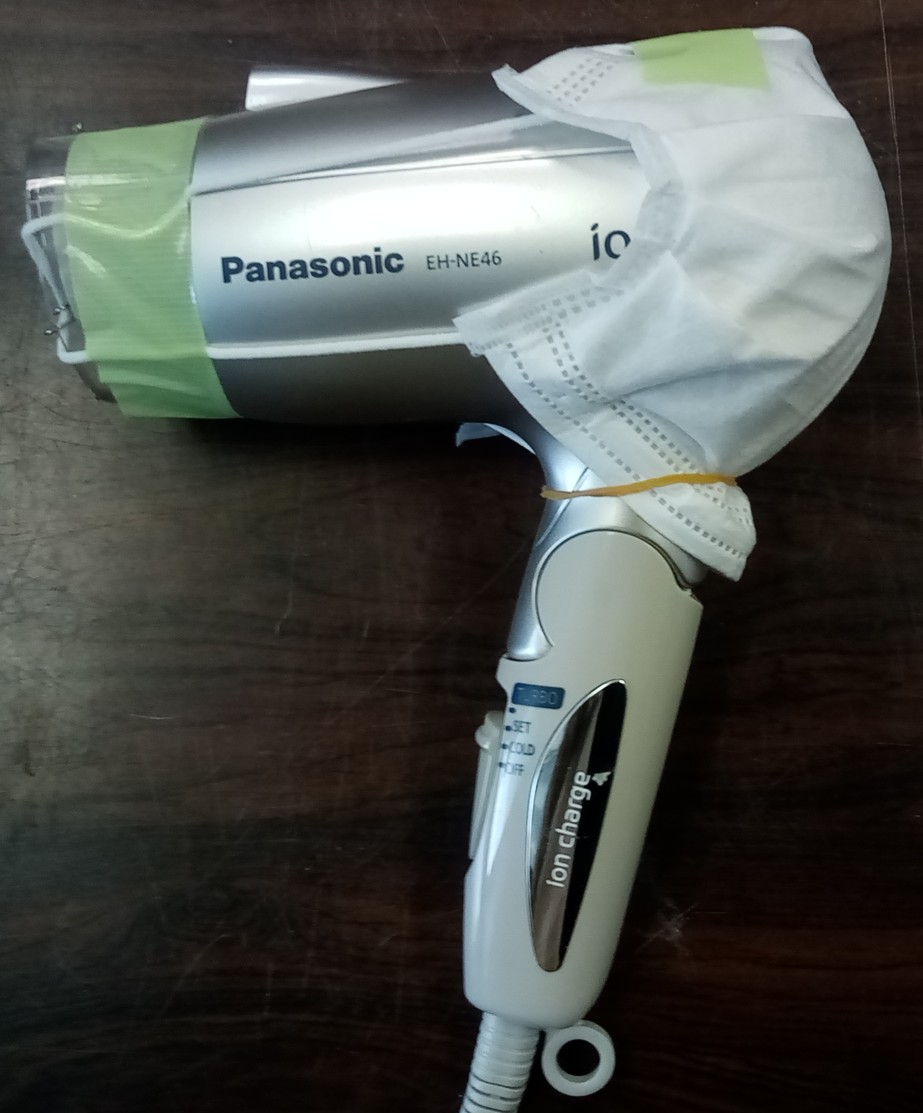

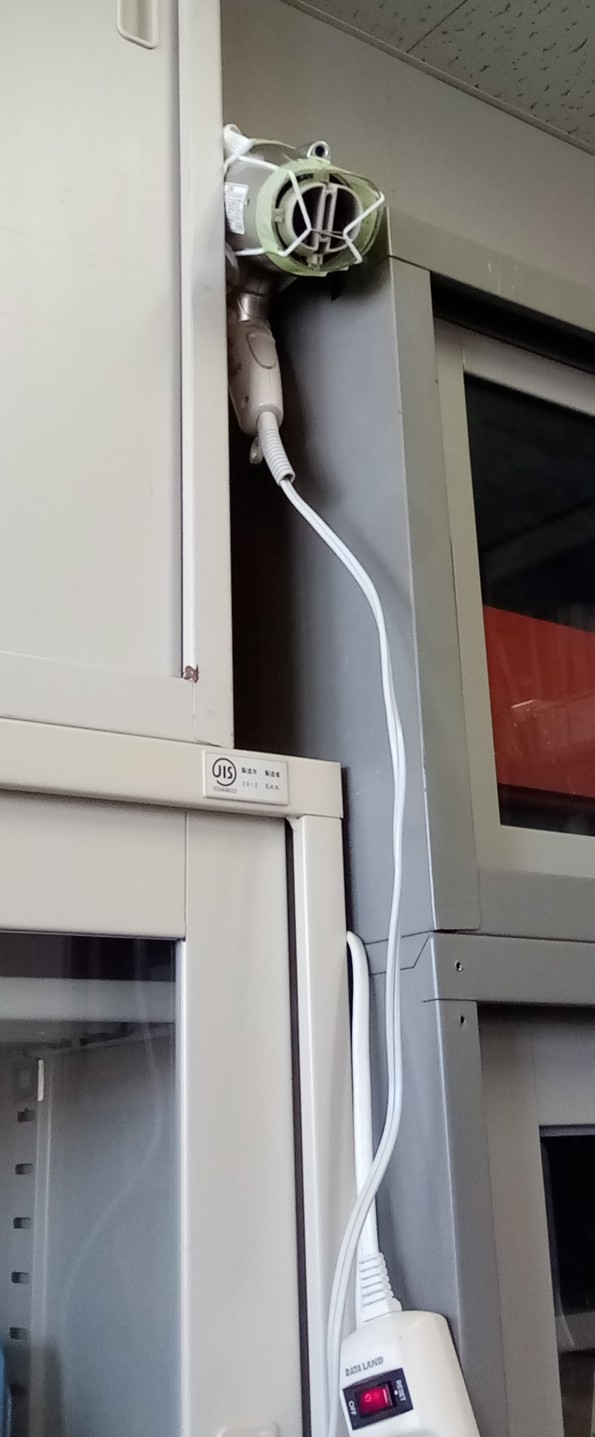

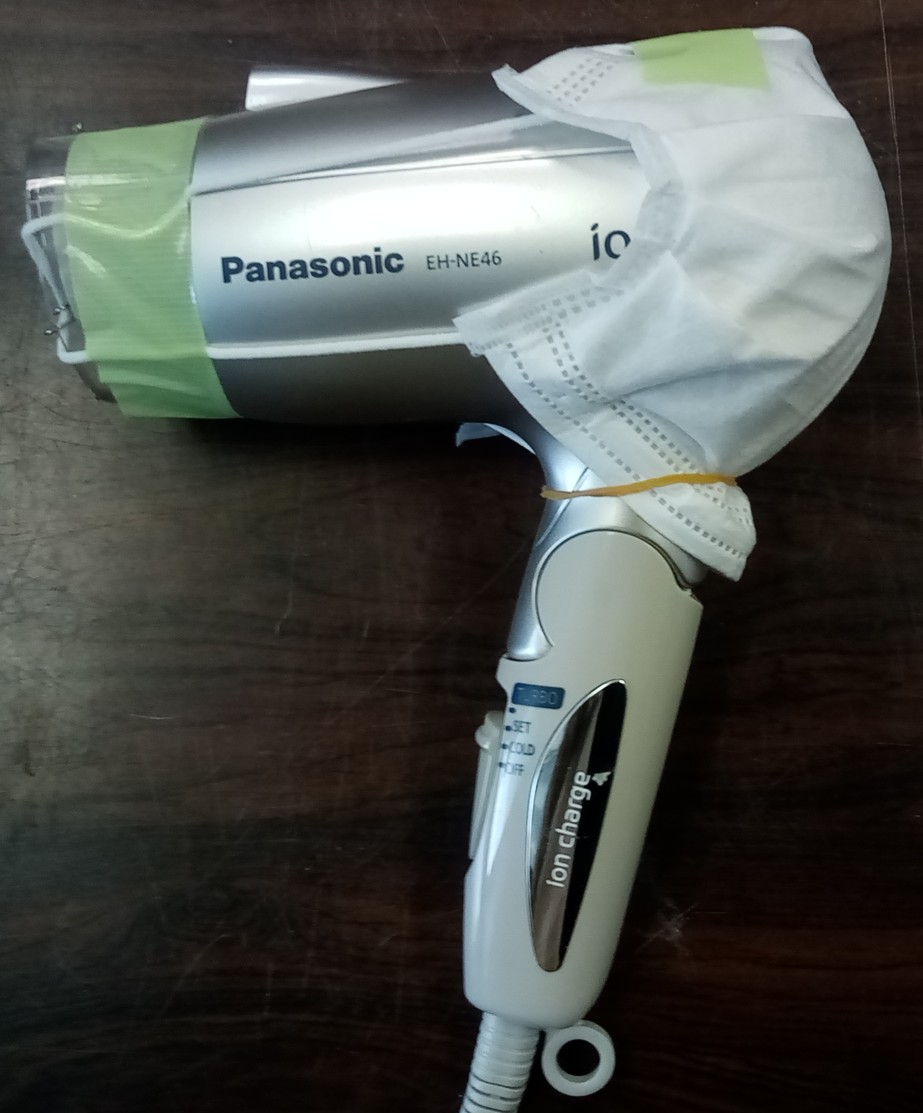

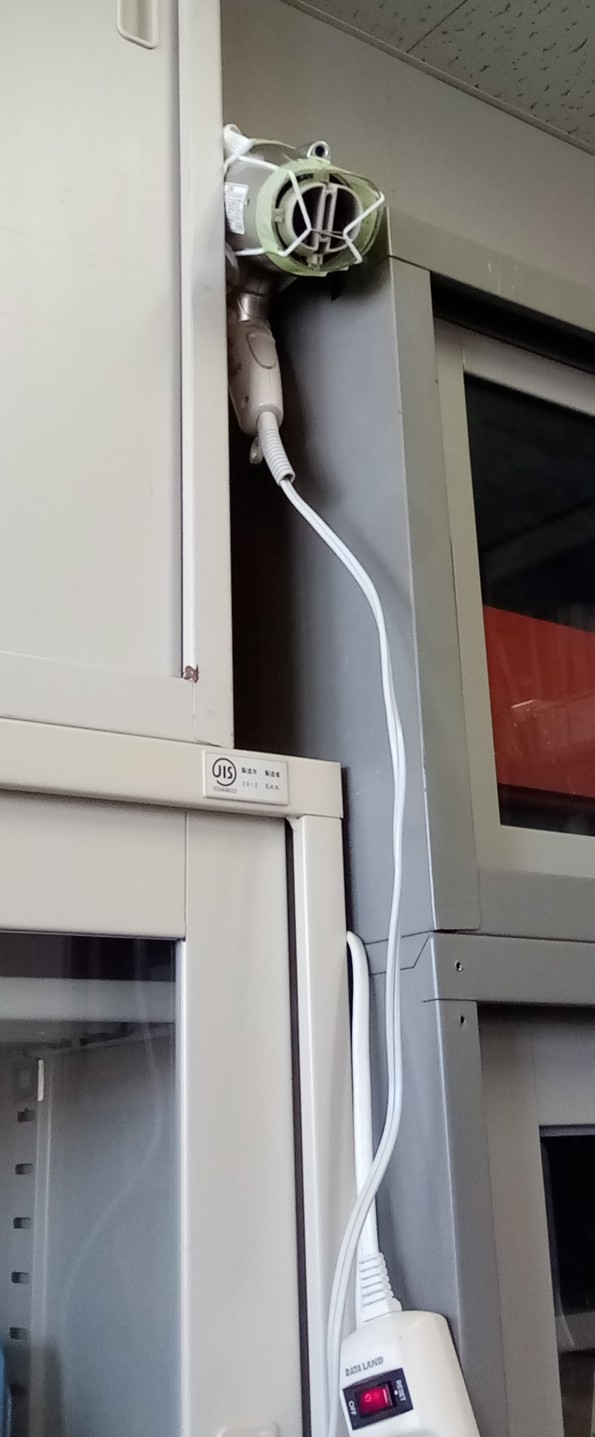

新型コロナウィルスの感染第3波がなかなか収まらず、国内で確認された新型コロナウィルス感染による累計死者数が3000人を超える中、オフィスや飲食店での換気の重要性が強調されています。わかってはいるものの、真冬に寒風を招き入れるのはなかなかつらいです。また、エネルギーの損失も気になります。そこで、空気清浄機の活用が考えられます。しかし、新たに購入するのは大きな出費となりますし、特に今冬は価格の高騰が予想されます。そこで、右の写真のように、ドライヤーの吸気口にマスクを当てただけの手作り空気清浄機を考案しました。少々やかましいのが欠点ですが、以下の3つの効果が期待できます

1. ウィルス除去

マスクがウイルスを遮断できるならば、ウィルス除去装置として機能するはずです。問題はその効果の大きさです。

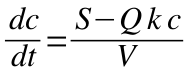

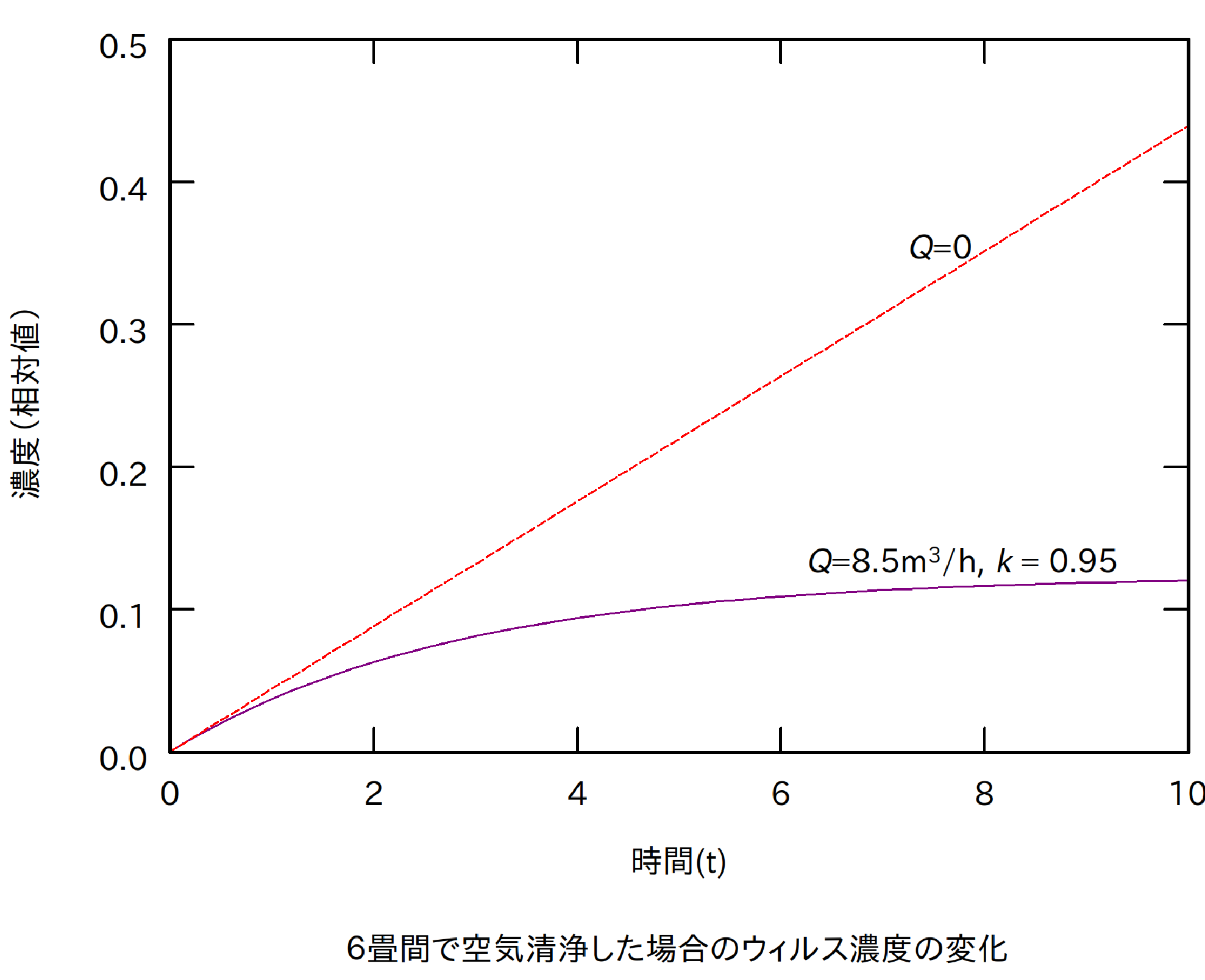

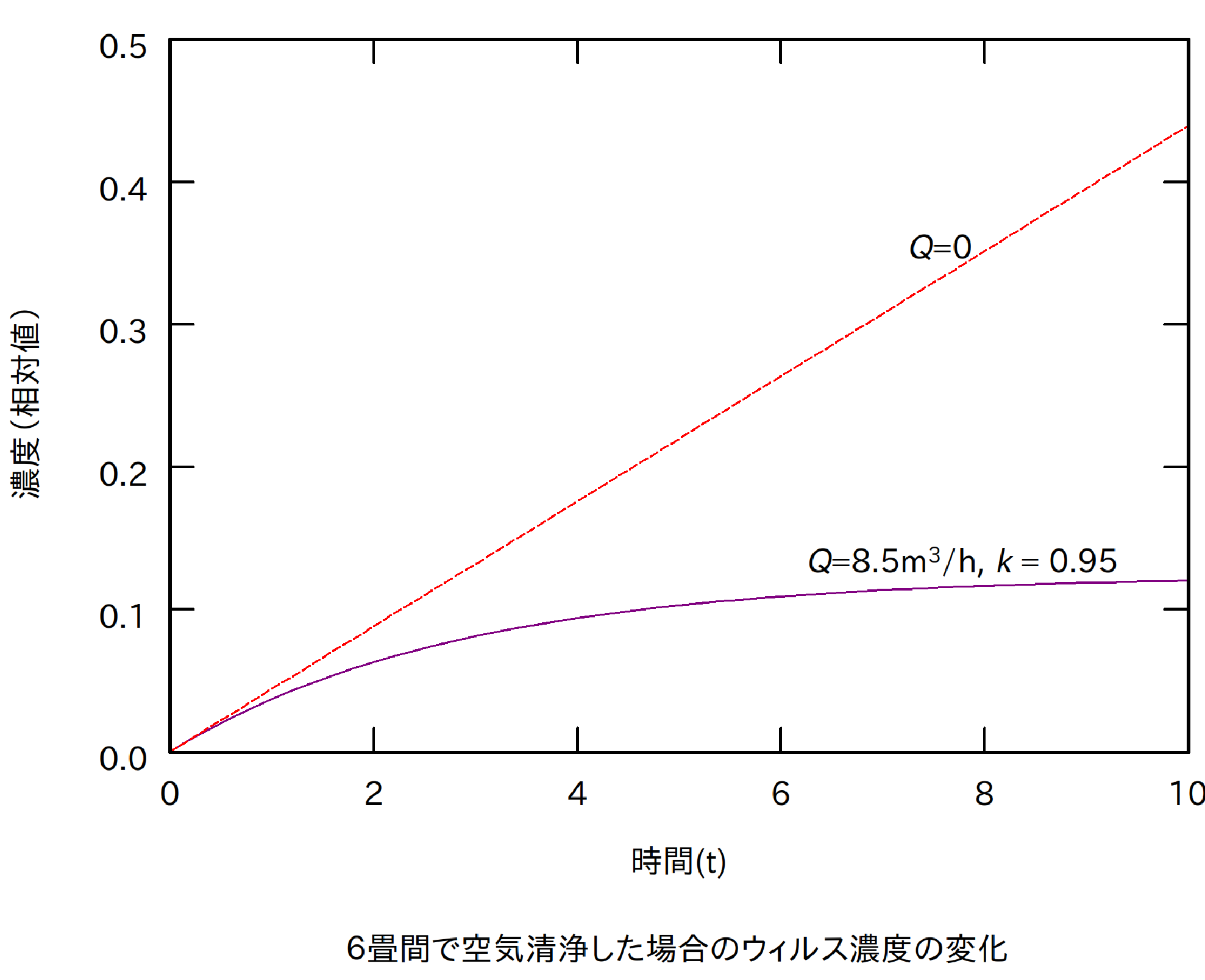

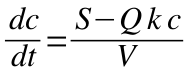

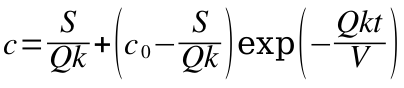

いま感染者から数時間では落下しない微小飛沫内にウィルスがS(個/h)の速度で排出され、空気の流れに伴って室内に速やかに分散し、空気清浄機から吐き出した空気が再び給気口に戻るまでに空気が十分に混合されるとすると、空気中のウィルス濃度cの変化は次式で表されます。

(1)

(1)

ここで、Q: 送風量(m3/h)、k: フィルター(マスク)のウィルス除去効率、t: 時間(h)、V: 部屋の空気体積(m3)です。一般的なドライヤーの最大送風量は90m3/h前後ですが、COOL運転でマスクを当てるとその1/10、8.5m3/h程度に落ちます。

多くの市販不織布マスクのカタログk値(VFE)は0.99ですが、

口と鼻を出入りする流量(およそ3.6m3/h)の倍以上の速度で通過する場合、繊維に十分吸着しないか、吸着しても脱着する可能性があるため、0.95としました。

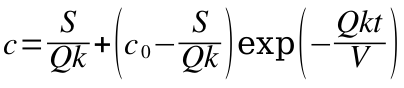

上の微分方程式の解は

(2)

(2)

となります。ここで、c0は初期濃度です。その場合の濃度の経時変化を右に示します。はじめ直線的に増加し、やがて頭打ちとなり、S/Qkに漸近します。

密閉かつ空気清浄機を作動させない場合(Q=0)では直線的に増加するので、時間が経つにつれ差が開き、10時間の平均では約60%低減します。

それでもなお感染する可能性はありますが、体内に取り込むウィルスの数が少ないほど症状は軽く(もしくは無症状で)済みます。

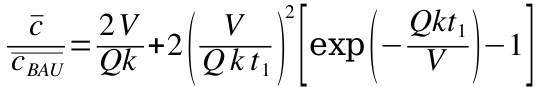

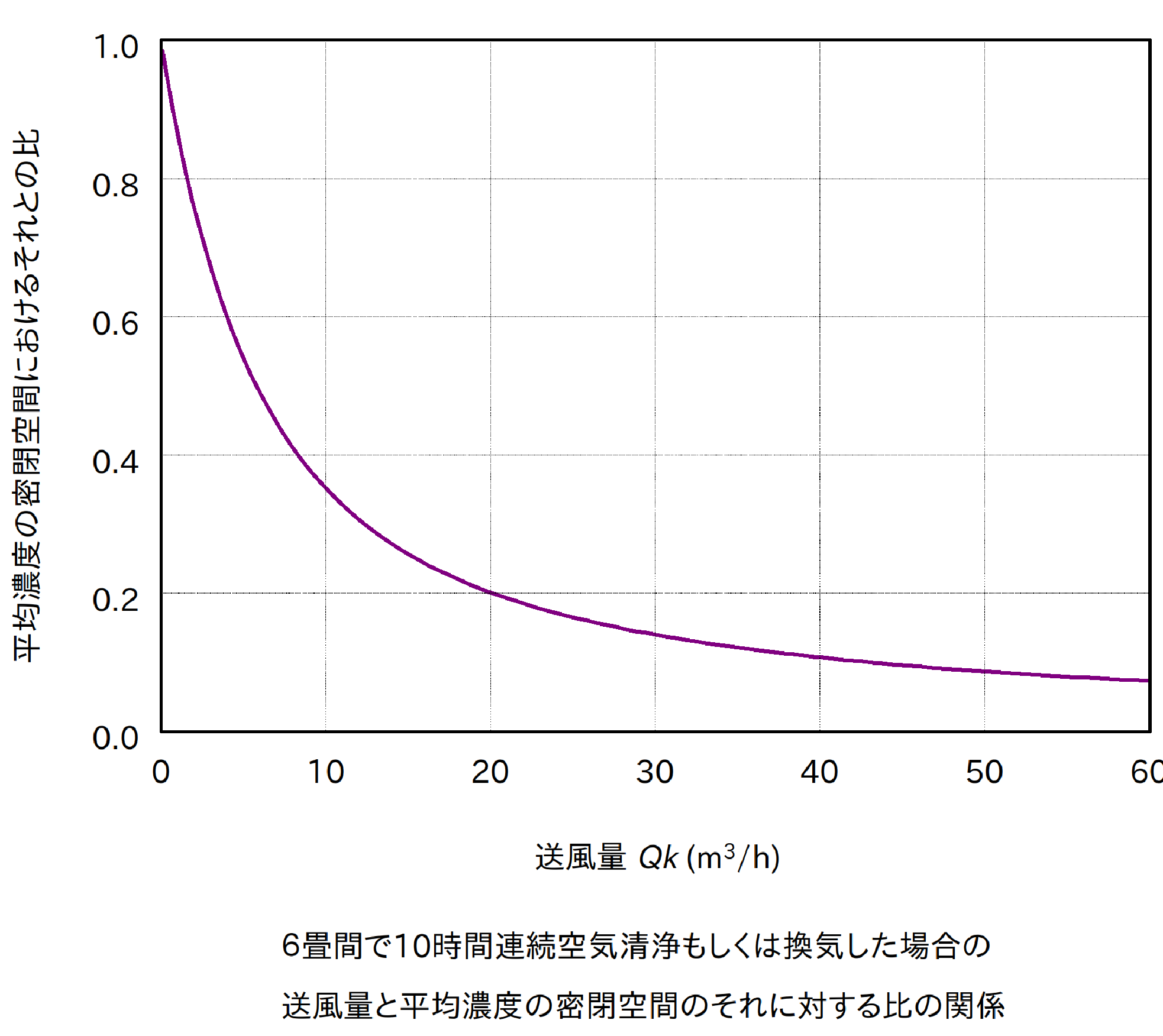

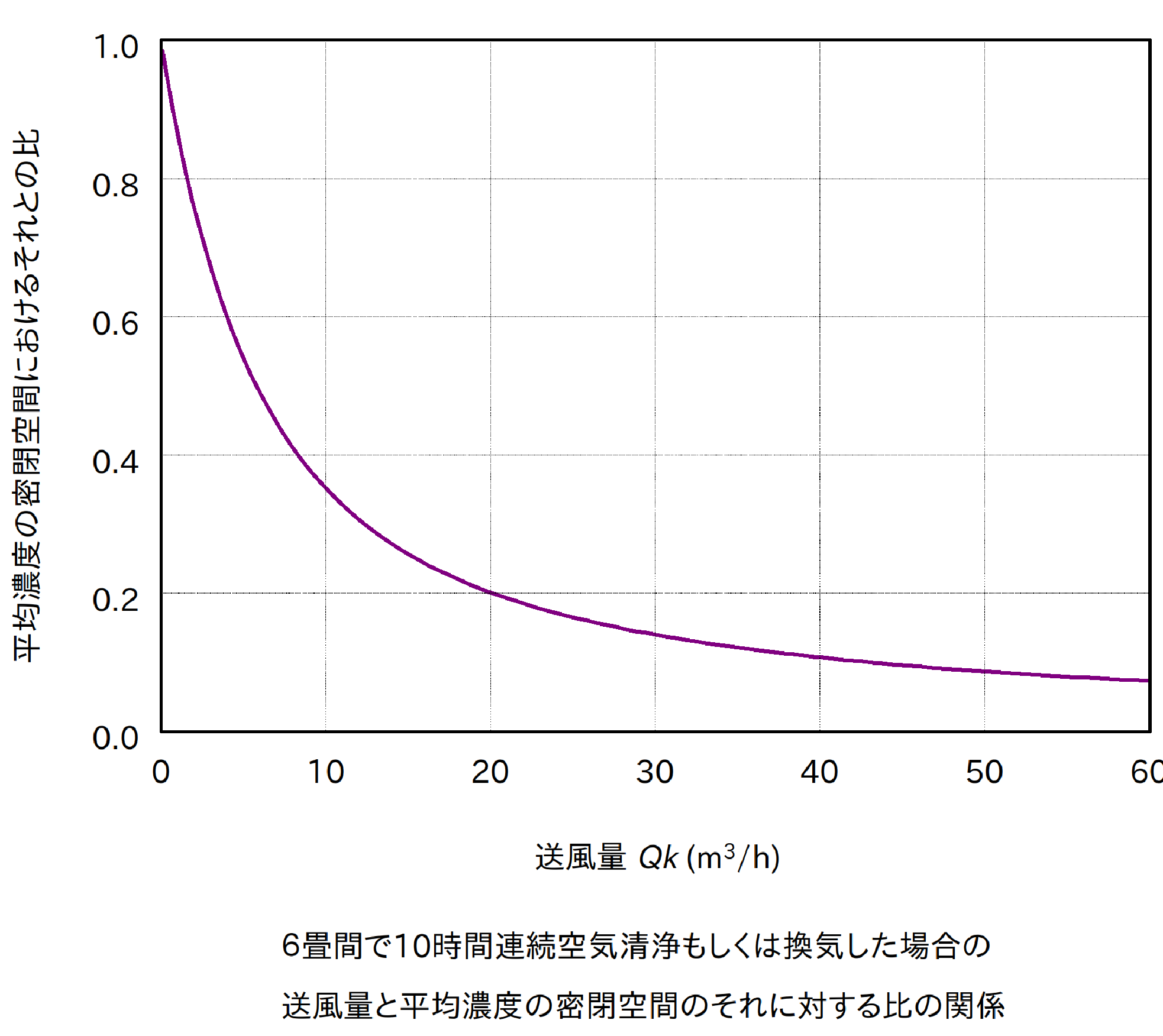

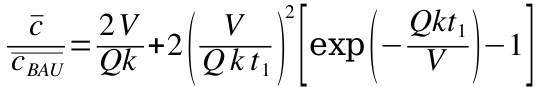

ある時間内の平均濃度は(2)式を時間で積分して時間で割ると得られます。

(3)

(3)

ここで、cBAUは密閉かつ空気清浄機を作動させない場合の濃度です。6畳間で10時間連続空気清浄もしくは換気した場合の送風量Qと[平均濃度の密閉空間のそれに対する比]の関係を右図に示します。

はじめ送風量が増えるにつれ直線的に急減、すなわち送風量がそれほど大きくなくても半減させることができるものの、やがて低減は頭打ちになり、10%以下に抑えようとするとかなり大きな送風量が求められます。

送風(COOL)運転時の消費電力が60Wの場合、10時間運転の消費電力量は0.6kWh、電気代は20円/kWhとすると12円となりますが、室内でそれだけ(2.2MJ)の熱が放出されるので、それによる電気代の節約を考慮すれば実質6.0円となります。

同じ効果を連続換気で得ようとすると、k=1として上の式が適用でき、外気温と室温との差が20℃の場合、換気によって1.4MJ失い、COPが2のエアコンの場合、失った熱を補うための電気代は4.0円となります。

さらに冬の外気は水蒸気濃度が低いため、室内の相対湿度を推奨値である40%に加湿器で保とうとすると、外気温0℃、外気の相対湿度60%、室温20℃の場合、電気代が3.2円かかります。つまり合計7.2円で、手作り空気清浄機の方が若干安くつきます。

厚労省の推奨値は一人あたり30m3/hで、6畳間で2人が働いている場合、10%以下に抑えられますが、湿度回復のためのエネルギーも含め、電気代が10時間で72円かかります。

実際には、窓を空けた場合の換気速度は風速に大きく左右されるため、調整が難しいです。なお、換気扇による強制換気は、空気清浄機と同等のエネルギーが費やされるので、二重にエネルギーが消費されます。

2. 比較的安全な空気の送風

天井付近の空気は、数分で床に落下する、比較的大きく、ウィルス数の大きな粒子が少なく、云わば「上澄み」となっています。天井付近に設置して斜め下に向ければ、比較的安全な空気を着席している人の口の周りに送ることができます。

しかし、真下に向けると床面付近で落下中の大きな粒子を巻き上げることになりかねないので、斜め下が望ましいです。

3. 比較的温かい空気の送風

天井付近の空気は熱対流により温度が床上1mに比べ1℃くらい高くなっています。この温かい空気を斜め下の着席している人に向ければ、その周囲の気温をわずかながら上げることができます。

以上まとめますと、外気温との差が20℃以上あり、相対湿度が低く、風の強い日にはこの方法がお薦めです。

(1)

(1) (2)

(2) (3)

(3)